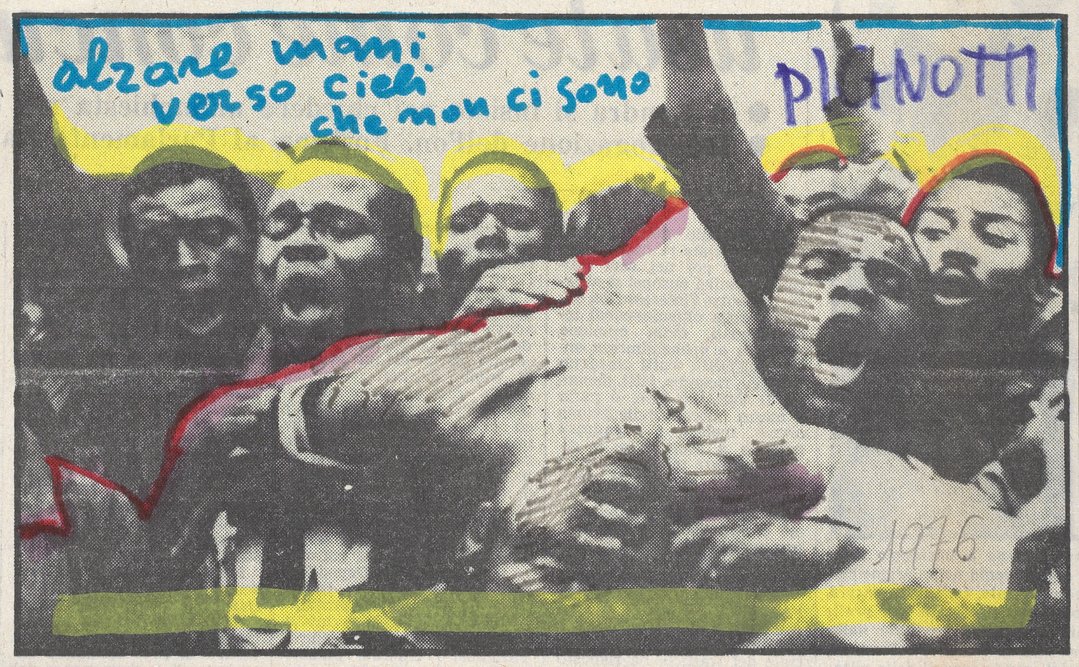

Era la curiosità di sapere cosa viene prima, di saperlo prima che altri se ne rendessero conto che mi spingeva, a metà del secolo scorso, a indagare, sì, sul «dopotutto» allora non facilmente reperibile di fatti artistici e letterari novecenteschi, dalle parole in libertà ai poemi dadaisti, ai «Cantos» di Pound, ma a indagare anche sull’ «innanzitutto» di similari fatti medievali, dai «Carmina figurata», ai «Verba picta», alla «Biblia pauperum».

Luoghi, questi ultimi, dove leggere le figure e guardare le parole doveva essere assai usuale – « Pictura est laicorum litteratura»… – e dove insomma stava di fatto operando quella arcaica «ekphrasis» che magari stanno ri-scoprendo, dalla seconda metà del 900, i «Visual studies» americani, sulla scia che va dall’oraziano «Ut pictura poesis», alle «Arti sorelle», al «Laocoonte» di Lessing. Già, il futuro è spesso racchiuso in miniere frettolosamente abbandonate o in giacimenti ottusamente trascurati.

In quei tempi nelle biblioteche fiorentine – la «Nazionale, la «Marucelliana» -rovistando fra spezzoni di «Lacerba» e frammenti dell’ «Ulisse» di Joyce raccolti su «Circoli» da Adriano Grande, ma anche fra riproduzioni di cartigli, filatteri e il « Visibile parlare» di Dante mi si andava affacciando la bizzarra domanda se fosse possibile arrivare a vedere il ritratto della poesia, quando una intrigante risposta sembrò simbolicamente affiorare proprio dal «Paradiso» dantesco (canto sesto, versi 86 – 87): la poesia… «si mira con occhio chiaro e affetto puro».

Certo: la parola poetica, quando ne ha le forze, mira a farsi vedere, ha la capacità di mettere tangibilmente sotto gli occhi ciò che è trasmesso dai vari sensi. Per millenni la riflessione sull’arte verbale ha visto in quel che i greci hanno chiamato «enargheia» – l’evidenza, l’effetto visuale e coinvolgente – la sua qualità preminente. La poesia ti seduce, la poesia ti guarda, come sempre in attesa di un altro ritratto…