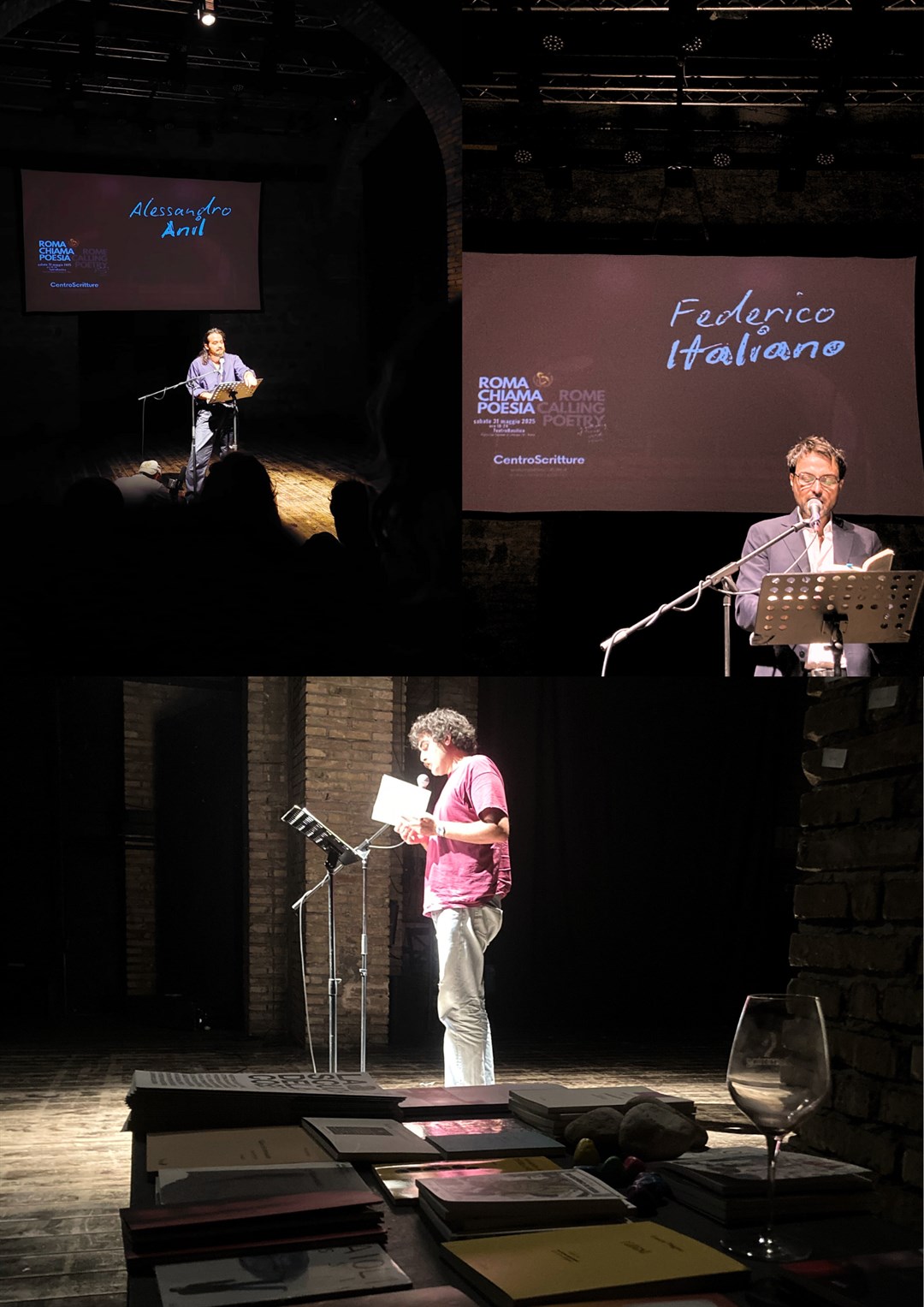

ROMA CHIAMA POESIA è un evento libero organizzato dal CentroScritture, tenuto al TeatroBasilica di Roma sabato 31 maggio 2025. I poeti partecipanti, la descrizione e le modalità di svolgimento dell’evento sono recuperabili qui1, e la videoregistrazione integrale sul sito web www.centroscritture.it e sul canale YouTube a questo link2.

Approfitto di questo spazio, di cui ringrazio, per dire qualcosa in più sullo spirito che ne ha guidato la realizzazione. Come tutto ciò che fa il CentroScritture, anche ROMA CHIAMA POESIA è stato autoprodotto e autofinanziato, senza alcun contributo esterno. Un aiuto prezioso, volontario, è arrivato da Emanuele Franceschetti, Antonio Perozzi e Matteo Tasca, giovani autori tra i più in gamba e attivi della loro generazione. Nient’altro. Ecco il primo punto: questo evento, come il più delle volte la poesia tutta, nasce dal basso per passione, dedizione e sacrificio di chi ama la poesia. Se è vero che nell’ultimo anno forse tre milioni di persone in Italia hanno scritto almeno una poesia, che sono stati pubblicati tra i 1500 e i 2000 libri di poesia (si arriva a 5000 contando l’autopubblicazione) e sono stati organizzati decine di grandi eventi e centinaia di piccoli dedicati alla poesia, quasi sempre ciò è avvenuto ai margini delle dinamiche ordinarie della vita – si scrive poesia spesso proprio per eccepirle – e soprattutto dell’industria culturale. In sintesi: un grande movimento fuori dai radar (della società “ufficiale”, cioè del mercato). La ragione, certo, è che si scrive molto più di quanto non si legga. Se non si legge non si vende, e se non si vende non si dovrebbe produrre. Eppure non è così. Si produce, e tanto – non pochi lamentano che sia persino troppo. Non solo libri, ma anche un contesto di spazi, situazioni, relazioni, fisici e virtuali. Ci vuole coraggio, e molti ce l’hanno, a dire che la poesia è morta (lo sarebbe tout court nel suo valore? non più di quanto non lo fosse ai primi dell’Ottocento per il dilagare del Romanticismo agli occhi dei vecchi classicisti). Che significa tutto questo? Tante cose, e il discorso sarebbe lungo. Ma una in particolare possiamo isolarla facilmente: la poesia è un atto di resistenza. È tra le pochissime cose rimaste al mondo che non si fa per interesse, non c’è traccia nemmeno di quello specchietto per le allodole che motiva molti artisti di altri campi, cioè la coolness, se non la fama e la ricchezza. È una specie di maggioranza silenziosa che anziché esprimere un conformismo, spesso acritico, a un certo buon senso di massima, testimonia per il fatto stesso di scrivere poesia un anticonformismo più profondo di quanto ne sia essa stessa consapevole.

Poi, ecco il secondo punto, bisogna entrare nel merito e considerare quale poesia si scrive, e perché. Per ragioni psicologiche ed esistenziali da una parte, sociali e culturali dall’altra, siamo portati ad affidare alla poesia l’espressione diretta e libera dei nostri stati interiori, per lo più emotivi e sentimentali. Il valore, anche storico – perché non è sempre stato così –, di questo uso della poesia è innegabile. Ma non è tutto. Riconoscere che questa funzione della poesia non è l’unica, e che soprattutto non è naturale né neutrale – esiste un immaginario codificato, costituito di formule tramandate e dispositivi psico-sociali diffusi – è un primo passo per liberare le potenzialità della poesia stessa, che ci ha dato molto più di un comodo confessionale in cui riversare le nostre private paure e speranze, tutto sommato confermandole. Ci ha fatto pensare diversamente, sentire diversamente. Ha spostato i nostri limiti e quelli del mondo. In un certo senso, ci ha fatto, e ha fatto il mondo, per come con esso diveniamo (“poieîn” questo vuol dire, in origine: “fare, produrre”). Allora, per essere un compiuto atto di resistenza, la poesia dovrebbe riabilitare il suo valore di conoscenza e di libertà (anche da noi stessi, da ciò che crediamo di essere, dal modo consueto in cui ci rappresentiamo). Per fare questo passo basta già solo conoscere la poesia, quella degli altri, leggerla assimilarla pensarla, uscire da sé e dalle proprie parole per ritrovarsi ogni volta cambiati, e sentire con ciò meno avverso il cambiamento, meno diversa la diversità.